社員ブログ

染色ってどんなやり方があるの?その3

こんにちは!大本社員Sです。

前回は型染めについてお話しさせていただきましたね。型染めは緻密で繊細なデザインを染めることができるのが最大の特徴でした。

さて、今回ご紹介させていただくのは型染めの技法も使われる有名な染色技術である友禅染めという技法です。かなり有名な染色技法ですので、ご存知の方も多いと思います。

友禅染めとは何なのか、どんな種類があり、どんな特徴があるのかについて簡単にご紹介させていただきますね!

友禅染めとは

友禅染めは、17世紀後半に京都で始まり、江戸時代を代表する染色技術として広まりました。

京都の扇絵師であった宮崎友禅斎(みやざきゆうぜんさい)が始めたと言われています。彼のデザインが染物に応用され、友禅染めという名前が広まりました。

デザインは華やかで繊細な模様が特徴的です。

技法としては「手描き友禅」と「型友禅」があります。

手描き友禅と型友禅の違い

手描き友禅と型友禅の違いは「型」を使って模様を染めるか全て手描きで模様を染めるかという所です。

型友禅は型を使用し、その上から科学染料と防染糊を混ぜた写し糊(色糊)で着彩し、水洗いの工程で糊を落として染料のみ生地に染めるという方法が使われます。前回ご紹介した型染めとほぼ同じ工程で、型を使って染めるため量産しやすいというメリットがあります。

型染めの染色については「染色ってどんなやり方があるの?その2」でご紹介させていただいてますので、そちらを参考にしていただけると幸いです。

手描き友禅の特徴は、模様の書き出しから手描きで行い、糸目糊という糸状の糊を使って輪郭を防染するという点です。こうすることで染料が混ざったり滲むことを防ぎながら着彩します。着彩は筆を使って細く色を変えたりしながら繊細に染めていきます。

糸目を均一の太さで置いていく作業や着彩はとても高度な技術を要する工程で、かなりの修行が必要とされています。

手描きならではの線の細さや職人の細かなニュアンスや味が出るところが魅力です。量産は難しいため型友禅よりも高価なものが多いのも特徴です。

ざっくりとですが、手描き友禅と型友禅の染め方の違いをご紹介させていただきました。

実は友禅染めといっても種類が多数あり、着彩の仕方の違いなどそれぞれ異なった特徴を持っているんです。

次は友禅染めの中でも特に有名な三大友禅についてお話しさせていただきたいと思います。

三大友禅とは

友禅染めで特に有名なものが「京友禅」「加賀友禅」「江戸友禅(東京友禅)」です。この3つを総じて「三大友禅」と言います。

それぞれの特徴を見ていきたいと思います。

京友禅

京都発祥の友禅染め。

豪華で華やかなデザインが多く、金箔や刺繍を用いることもあります。

結婚式や晴れ着など、特別な場面で着用されることが多いです。

豊かな色彩で染められ、模様の内側から輪郭に向かってぼかしを入れるのが特徴です。

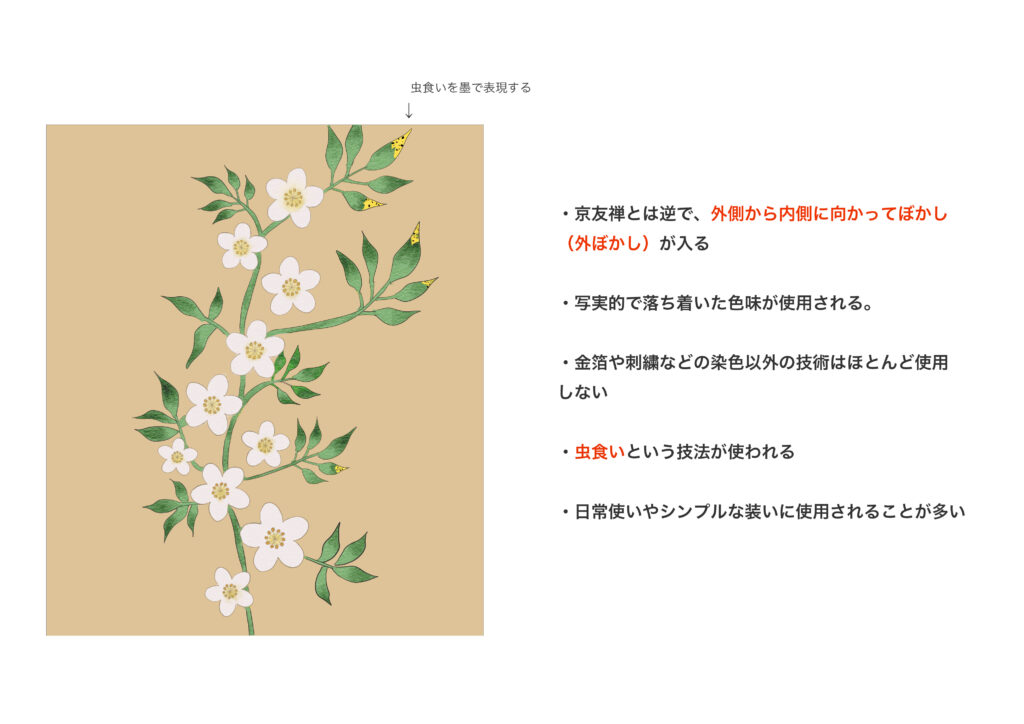

加賀友禅

石川県金沢で発展した友禅染め。

自然の草花をモチーフとし、落ち着いた色調や写実的なデザインが特徴です

日常使いやシンプルな装いにも用いられます。

京友禅とは逆で外側の輪郭から内側に行くほどぼかしながら染められる「外ぼかし」が使われます。

加賀友禅では、柄に立体感やリアリティを生む「ぼかし」や「虫食い」が多く用いられる一方で、京友禅に見られるような刺繍や箔押しはほぼ行いません。

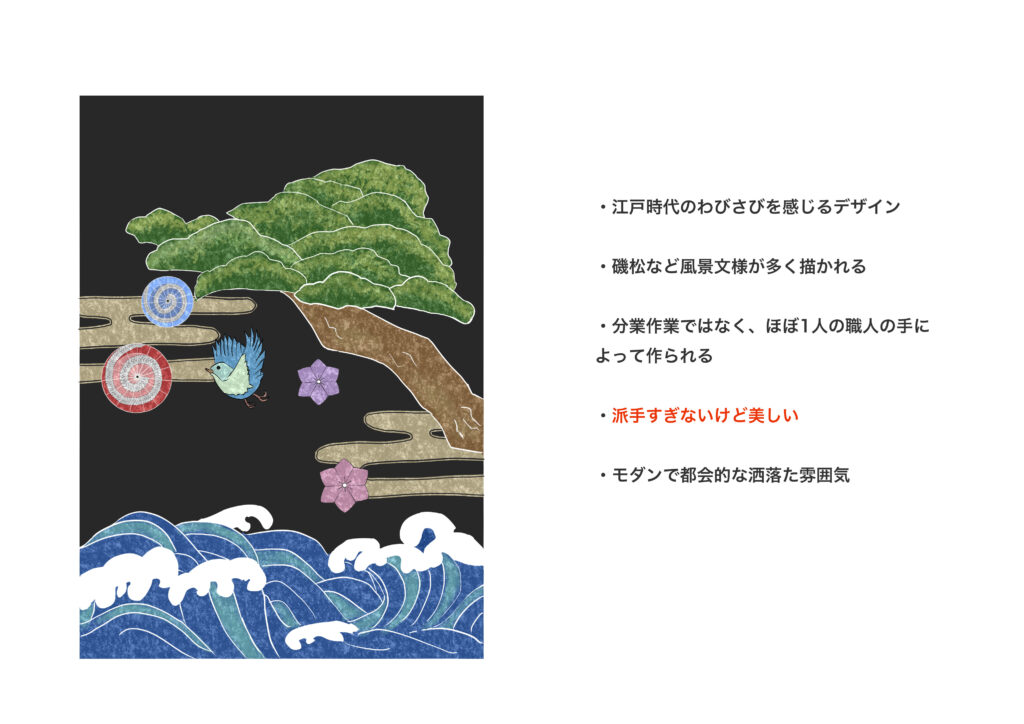

江戸友禅(東京友禅)

江戸友禅は、江戸時代の町人文化の粋やわび、さびの影響を受けています。

「磯の松」「船」「鳥」などといった風景文様も多く描かれ、「派手すぎないけれども美しい」という粋なデザインが多いのが特徴です。

彩りは抑えめで落ち着いたものが多く、モダンな雰囲気を醸しだす都会的な柄のものが多いです。

まとめ

今回は友禅染めについてご紹介させていただきました。

型友禅と手描き友禅どちらともかなりの修行が必要であり、一朝一夕では得られない難しい技術が使われていますが、特に手描き友禅はその中でもかなり繊細な技術が要求され、職人が長い間の修行を経て丁寧に作られていることがわかりました。職人の研鑽と努力の上に染められていることがわかると、着物のデザインの凄みがいつも以上に増しますし、着物を見る目も変わりますね。知ることで価値観が変わるというところも染色の面白さだと改めて認識しました!

長々とお付き合いいただきありがとうございました。

次回は現在使われている染色技法で弊社でも活躍している「インクジェットプリント」についてお話しさせていただきたいと思います。インクジェットプリントではどういったプロセスで染められていくのか、どんな染色ができるかについて解説させていただきたいと思います。

お楽しみに!

シェアする

シェアする