社員ブログ

P下ってなんだろう?~染工場で使う用語について~

こんにちは、大本染工の社員Mです。

今回は誰かに教えたくなる(?)

マニアックな業界用語についてお話ししたいと思います。

第一弾は染工場の業務でよく使う用語を集めてみました!

テキスタイルや染色業界関係の方であれば、

知っている単語も多いのではないでしょうか。

それでは早速みていきましょう!

・P下[ピーシタ]

プリント下地の略で、染色用に処理された生地を指します。

織り上がったままの生地である生機[きばた]を

漂白、精練(=油や汚れの除去)することで

P下(別名:下晒[したざらし])になります。

一般の方がご購入いただける市販の生地は

柔軟仕上げ加工や樹脂コーティングがされているので、

染料の定着が難しくなってしまいます…。

そのため、染色加工の現場ではこのP下を使って染色加工を行っているのです!

・布帛[ふはく]、ニット

布帛は織物、もうひとつのニットは編物のことですね。

織物は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)があり、

「織機(しょっき)」によって直角に交差していくことで作られます。

シャツやジャケット、デニムなどが代表的です。

一方、編物は靴下やTシャツ、カーディガンのように、

糸がループ上に編まれている伸縮性のある生地です。

手編みで手袋やマフラーを作ったことがある方も多いのではないでしょうか。

工業生産においては、「丸編み機」「横編み機」などの機械で編んでいくことが多いです。

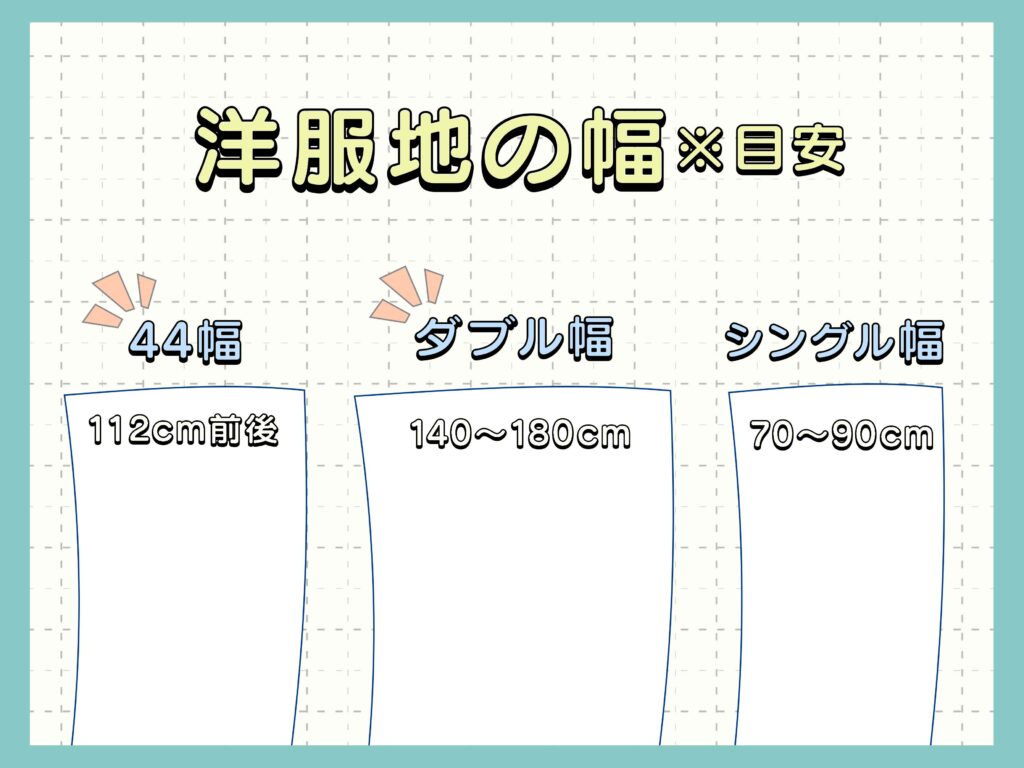

・44幅 [よんよんはば]/ダブル幅

この2つは生地幅を表す用語です!

44幅→112cm前後、ダブル幅→140cm以上の生地幅を指します。

※洋服地と和服地では規格や通称が異なります。

今回は大本染工が主に手掛けている、洋服地の規格についてご説明します。

44幅は44インチ幅の略です。(10インチ=25.4cm)

ダブル幅とは60インチ以上の幅のことで、シングル幅という70cm前後の生地の2倍の幅を意味します。

シングル幅はキッズ服や小物作りには適していますが、

大人の洋服の型紙には幅が不足してしまうため、

アパレル生地の多くは44幅・ダブル幅の2種類です。

この2種類の生地幅に対応するために、

大本染工のオートスクリーンプリントの型枠の幅は44インチ・60インチの2種類です。

シルクスクリーン機が染めに取り入れられる以前の時代では、

和服地の規格を基準として、捺染型紙が作られていました。

文化の変遷と共に、染めに使う素材や機器の規格も変化してきたんですね!

~補足:シングル幅の由来について~

伝統的な手織機ではシャトルを左右に渡す必要があるため、

人一人で手が届く限界の大きさで生地が織られていました。これがシングル幅の起源です。

その後技術の進歩により、ダブル幅の生地も多く作られるようになりました。

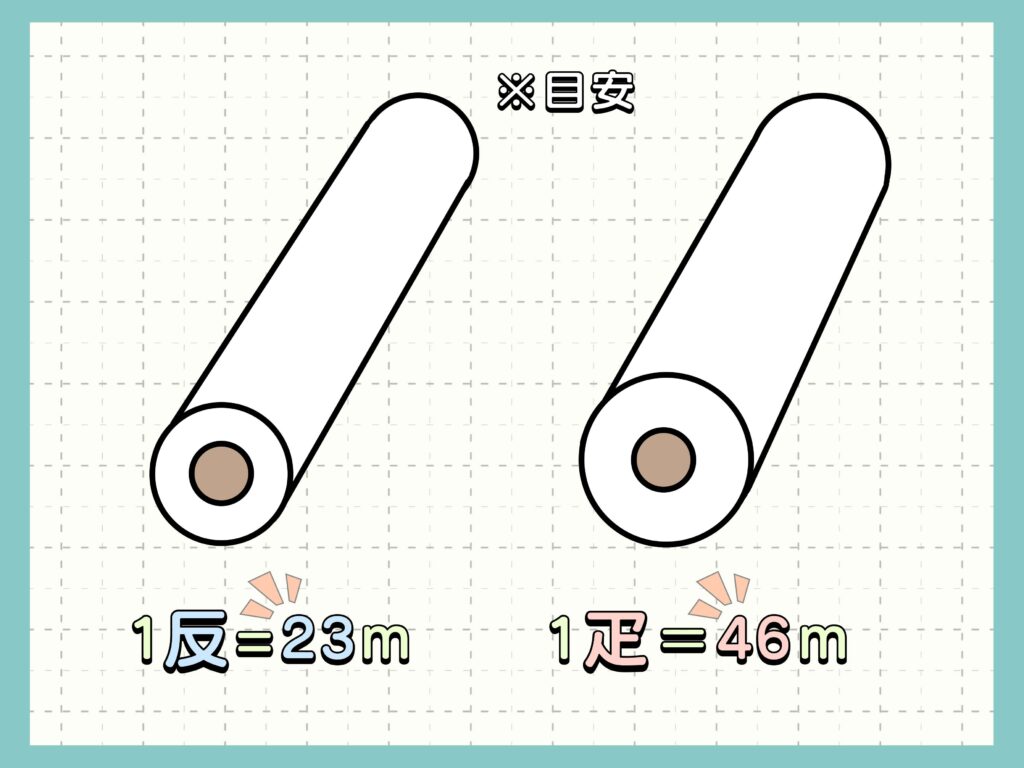

・疋[ひき]、反[たん]

こちらは反物を数えるときの単位です。

着物地と服地では同じ呼び名でもm数が異なるようですが💦

今回は洋服地を扱う弊社での通称をご紹介しますね。

1疋=約46(~50)m、1反はその半分の23~25mほど。

5疋の反物をm数に換算すると230mほどになります。

5反はその半分なので約115m。

人によって疋と反の定義が異なることもあるので、

お客様との商談では、m数の確認はとても重要です。

「定義が曖昧なことで誤解が生じてしまうのなら、

疋か反どちらかに統一できないのか?」という声が聞こえてきそうですが、

これには事情がありまして…

このお話は長くなりそうなので、また次の機会にご説明しますね。

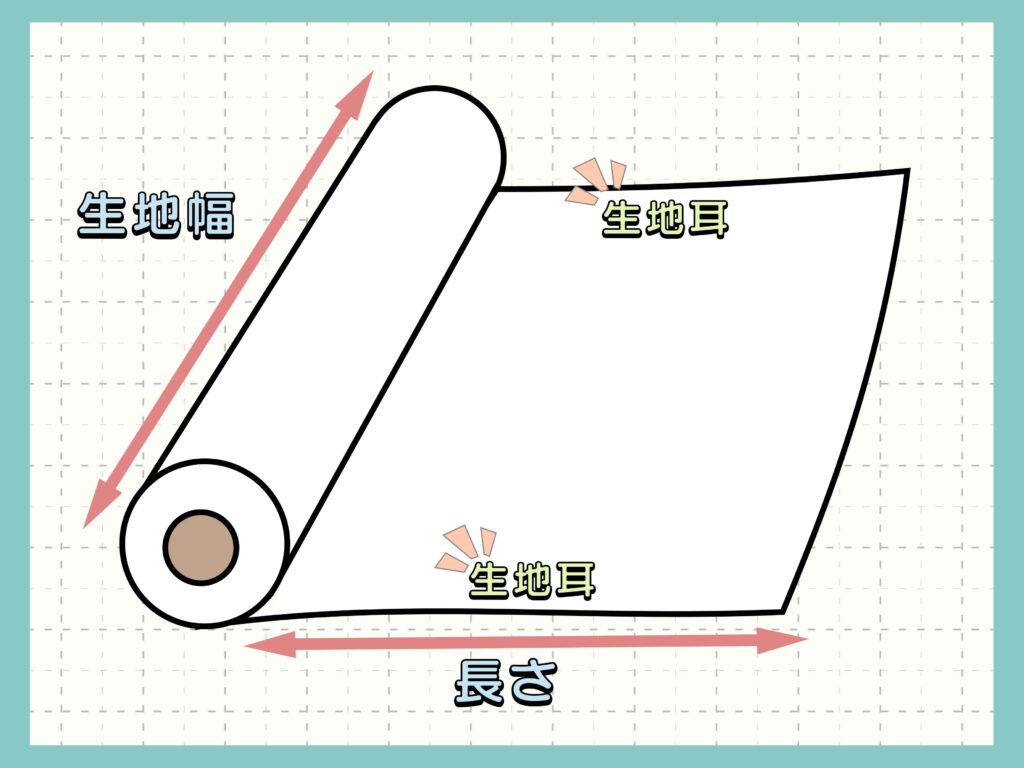

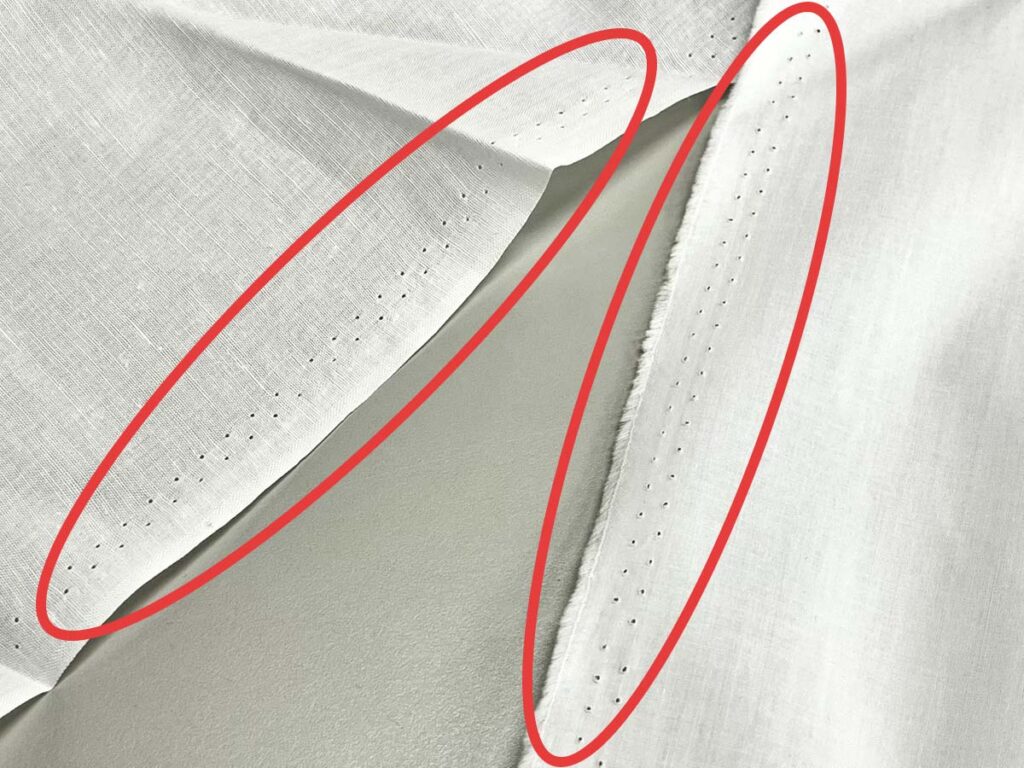

・生地耳

生地の耳…人によっては聞きなれない言葉かもしれませんが、

案外イメージしやすい言葉だと思います。

生地の左右端っこ部分のことです👂

縫製後は最終的に端処理されて見えなくなることが多いのですが、

生地の強度UP・ほつれ防止の役割があり、とても重要な部分なんです。

他にも生地耳の役割は・・・

・ピン穴の位置で生地の縦横を見分ける

・ピン穴の跡で表裏を見分ける ※あくまで目安です!

生地の種類によって耳の形(組織)は異なります。

耳部分の毛足が長すぎるなど、プリント加工においてリスクが生じる場合は、

生地耳をカットすることもあります💦

まとめ

いかがでしたか?

こうして振り返ってみると、日常生活では聞き慣れない言葉がたくさん出てきましたね。

私たちは上記の言葉を毎日使っていますが、

着物地やのれんを染める工場では別の単位や言葉を使うでしょうし、

扱う染色機械や設備が変われば、その染色方法特有の専門用語が飛び交うようになります。

染色の世界に関わる人々と技術の歴史を改めて感じますね✨

私もまだまだ精進いたします(-_-;)

それではまた!

シェアする

シェアする