社員ブログ

染色っていったい何?

どうも大本染工社員Sです。

早速ですが皆さん、染色というワードを聞いてどんなイメージを持たれましたか?

布や服に色をつけるというのはなんとなくイメージできるけど、どうやって色をつけているか、どういった材料が使われているかまではなかなか想像できませんよね。

今回は染色とは何ぞや、染色の歴史についてお話しさせて頂こうと思います。

染色とは?

まず染色とは、染料を使用して素材に色を定着させ、様々なデザインを作りだす技法の事です。

要するに繊維や布地に色を付けることですね。私達が来ている服の柄やデザインも染色という

技法を使って作られています。

「藍染め」や「絞り染め」は聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

染色はファッションやアート、工芸品など様々なジャンルで用いられている技法なんです。

伝統的な染色工芸品といえばお着物の「加賀友禅」や「京友禅」が有名です。

実は染色という技術はかなり深い歴史があり、その起源は原始にまで遡ります。

原始時代どうやって染めが行われていたのか気になりますよね。

日本の染色技術は現代へどう発展していったのでしょうか?

その歴史を追ってみたいと思います!

日本の染色の歴史

染色の歴史は非常に古く、紀元前3000年頃古代エジプトやメソポタミアで最初の染色が行われたとされています。日本ではいつから染色が始まりどう発展していったのでしょうか?かなり奥が深いので重要なポイントを抜粋しご紹介したいと思います。

※染めの技法がたくさん出てきますがこちらはまた別の回でご紹介したいと思います。お楽しみに!

原始

この頃の染色は植物や貝殻、昆虫などの天然物を原料として使用し、生地の上に原料となる植物の葉や花を置いて動物の血液や鳥の卵で色を定着させる手法が使われていました。

縄文時代には植物や花、土などを生地の上に置いてゴリゴリ擦ることで転写するという力技、「摺り染め」が行われていたとされています。

古代

より色落ちしにくく長持ちするよう試行錯誤と改良がなされ生地の表面だけを染める手法から、糸を木の実や果物などと煮ることで糸そのものに色を染める手法「浸し染め」が生まれました。浸し染めは摺り染めよりよく染まり、体力も使わないのでこの時代の主流になりました。藍染めなどの起源はこの時代に生まれたのです!

奈良時代

大陸から三纈(さんけち)と言う染色技法が伝えられ、この頃から日本でも本格的に染めが始まりました。

三纈とは

纐纈(こうけち)・・・絞り染め

夾纈(きょうけち)・・・板締め

臈纈(ろうけち)・・・ロウケツ染め

のことで、現代でも浴衣などに使われている技法なんです。

三纈の技法で模様染めができるようになったことで染めの表現の幅が一気に増えました!

江戸時代

江戸時代になると戦がなくなり染色技術が飛躍的に発展しました。

木綿の生産量が増えたことや型染めという技術が生まれ、同じ柄を作れるようになったこともあり庶民の間にも染めの製品が広まり、お洒落としても楽しまれるようになりました。

細かな模様が付けられる糊防染(のりぼうせん)という染色方法が生まれ、この技術がさらに発展し友禅染めと言う現代の染色技法になりました。こちらの技法は先ほどもお話した「加賀友禅」や「京友禅」といった伝統工芸品に使われている技法です!

江戸時代は特に藍染めが非常に盛んに行われていて、風呂敷、足袋、のれん、手ぬぐいなどたくさんの日常品に使われていました。

明治

明治時代になるとイギリスなど諸外国から大量の化学染料が輸入されました。

化学染料は色数が多く、発色が鮮やかで落ちにくい特徴があり大量生産が可能なことが特徴です。

洋服が普及したこともあり、洋服に適した染料である科学染料は重宝され、従来の自然染料から化学染料へと移行していきました。

絞り染めや型染め、友禅染めなどの技法は明治に入っても人気があり、化学染料の導入でさらに

色鮮やかに精巧に仕上げることが可能となり、染色のクオリティが一気に上がりました!

また、西洋から染色機械が導入されたことに今まで手作業だったものが自動でできるようになり、大量生産が可能になりました。

明治時代の染色は日本の伝統的な技術と西洋からの新しい技術の融合により急速に発展しました。この技術の発展は現代の染色技術にも大きな影響を与えています。

現代

デジタル技術の発展に伴い、コンピューター制御により生地に直接インクを吹き付けプリントするインクジェットプリントという技術が生まれました。この技術の発足により細かいディティールや複雑な柄を再現することができるようになりました!

インクジェットプリントは現代の技術を駆使した染色技術としてファッション、インテリア、広告など色々な用途で使用されています。

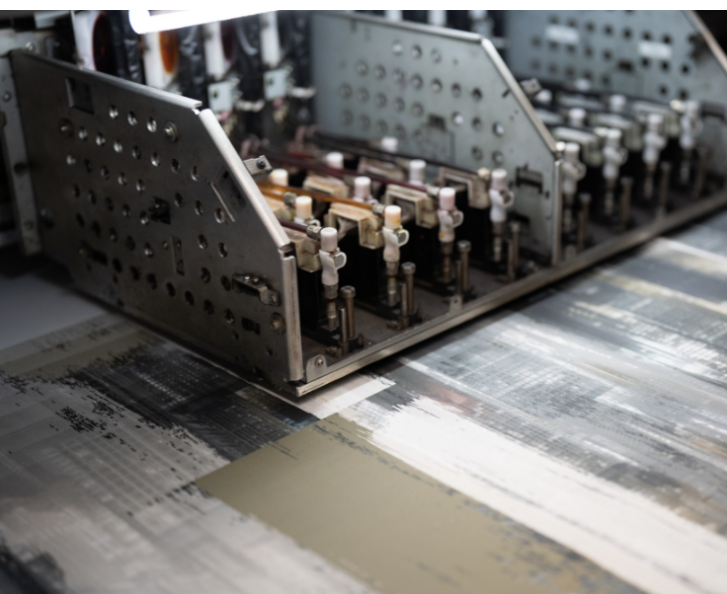

弊社ではこのインクジェットプリントの他に、オートスクリーン、昇華転写プリント、UVインクジェットプリントも行なっております。

オートスクリーンとは大型機会を用いて生地自体を動かし、自動で捺染していく加工方法です。低コストで安定した品質の両立が可能です。

昇華転写プリントとは、ポリエステル生地の熱をかけると固体から気体に昇華する性質を利用して染める方法です。従来の染色工程にある「蒸し+水洗」という工程で排出される廃液による水質汚染がないという画期的な特長をもっている環境に優しい染色技術です。

UVインクジェットプリントとはインクジェットプリントの技術を応用し、さらに立体的な2.5D効果を作ることができる技術です。さまざまな素材にプリントすることができ、水滴の光沢など繊細なディティールも立体的に表現することが可能となっています。

詳しくは下記にリンクを貼っていますので気になる方はぜひ拝見していただけたらと思います!

まとめ

今回は染料を使ってさまざまな素材に色をつける技術「染色」についてお話しさせていただきました。

草や貝殻を擦って色をつけていたところから始まり、デジタル全盛の現代ではコンピュータを使って細かな柄や複雑な模様も染色できるようになりました。こうやってみると染色の進化って本当にすごいなって思います。

この先ももっともっと進化していろんな染色の形が生まれていくんだろうと思うとワクワクしますね!

絞り染め、藍染め、友禅染め、インクジェットプリントなどサラッとですがたくさんの染めのワードが出てきました。次回はその染めの種類についてお話しできたらと思います!

それではまた!

シェアする

シェアする